Литература

Вот дом, что не меня короновал, –

оставаться на окнах ночей

СТОМАТОЛОГИЯ

Теперь зубочистке осталось

почуй, как морозная пломба

смотри через зеркальце в оба

В этом самосожженьи нелепом

Вдруг разбирают сердце,

Нарубишь боль души на честные словечки…

Ни росы, ни света – солнце опять не взошло,

Из кореньев слов душистых

Иногда нужно вспомнить, что я человек

В новое переселяясь тело –

Папа, папа, – что ж ты снишься?

Эдуард Учаров. Вдруг разбирают сердце...

Жил-был поэт. Однажды у него кончились стихи, и он пошёл на стройку класть кирпичи. Потом стихи частично вернулись, и он клал то стихи, то кирпичи. Кирпичи кончились. Поэт заболел и год получал пенсию по инвалидности. Чуть не умер. Инвалидность кончилась, и он устроился охранником листать сканворды...

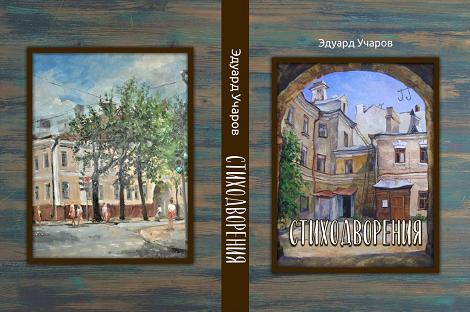

В начале этого года у поэта вышла книга избранного за десять лет «Стиходворения» (Казань, Издательство Академии наук, 316 с.), куда вошли стихи, проза и эссе по мотивам казанских поэтов.

ЛОБАЧЕВСКОГО, 12

Вот дом, что не меня короновал, –

всё старит Лобачевский переулок.

Под аркой шаг торжественен и гулок,

как некогда почившие слова

знакомых древнегреческих софистов.

Под рёв и сумасшествие их свиста

не я ли зданья вылепил овал,

а позже сам творенье не узнал?

Вот дворик, ускользающий во мглу,

со скрипом притворившийся до щели,

бессмертным изнывающим кощеем

качели сторожащий, как иглу,

что спрятана у первого подъезда, –

на кончике её трепещет бездна,

друзей перемоловшая в золу,

которых я уже не позову.

Вот свет из неумытого окна

почти не пробивается спросонок,

и силуэт в проёме невесомо

вытягивает в форточку луна,

заставленная облаком и ночью,

как я заставлен буреломом строчек.

Сажусь с бокалом терпкого вина

и сам себя выдумываю я…

5-Я ГОРБОЛЬНИЦА

Ангел явится – и вдруг начнёшь креститься,

да шарахнешься с насиженного рая

в неврологию, где пухлая сестрица

за кроссвордом и печеньем умирает.

То ли топот по линолеуму слышен,

что, как инсульт, пробивает черепушку,

то ли в междупозвонковой давней грыже

заходили с визгом диски у старушки?

Этим утром бродит солнце по палатам

и на лазер просыпающихся удит.

Расщепляет массажист тебя на атом,

и капелью острой капельница будит.

Оборону держит строго старый замок,

и моргают занавесками бойницы…

Внеурочный посетитель – полустанок –

разгоняет поездами боль больницы.

* * *

Птичий контур, чертёж без деталей,

в небо шаг, или взмах, или два,

от осенне-осиновых далей,

пункт за пунктом, пунктиром, едва,

прочертив облака, предначе́ртав

оставаться на окнах ночей

и пером по бумаге зачем-то

лунной горлицей стынуть ничьей,

занемочь, где в сиреневой тряске

клювы клином вбиваются в юг

и синицы, сипя на татарском,

минаретные гнёздышки вьют,

задышать глубоко в понедельник,

отыскав голубиную клеть,

и застуженный крестик нательный

на груди у меня отогреть.

СТОМАТОЛОГИЯ

Теперь зубочистке осталось

царапать по нервам прорех –

тянись, саблезубая старость,

расщёлкать познанья орех.

Фарфоровой мудрости гностик,

вставной летописный резец –

вгрызайся с малиновой злостью

в проклятый язык, наконец.

Последние сгустки апломба

на ватку сомнения сплюнь,

почуй, как морозная пломба

врастает в пульпитный июнь.

На страшное синее нёбо,

на хрусткую, с кровью, эмаль –

смотри через зеркальце в оба

и скрежету глотки внимай.

Пока ты под местным наркозом,

пока ещё жив протезист,

напильник извечных вопросов

над лобною костью навис.

Но всё перемелется, братцы:

коронки, каретки, мосты…

Придёт санитарка прибраться

и буквы смахнёт на листы.

К покою приёмному хлопца

крылатый ведёт поводырь.

Лишь челюсть болеть остаётся

в стакане кричащей воды.

БРОСИТЬ КУРИТЬ

В этом самосожженьи нелепом

прогореть, как тугая дуга,

затянуться обугленным небом,

выпуская потом облака.

Зашипеть уголёчком повинным,

раз уж в пытке-попытке святой –

легче лёгкого лёгкие вынуть

и терпеть не дыша под водой.

Но стараешься бросить навечно,

на двенадцать-тринадцать минут –

сразу тонкую душу овечью

бесконечные клещи сомнут.

Задыхаясь от чистого сердца,

от сомнений, терзающих лоб,

не на лестничной клетке усесться,

а улечься в берёзовый гроб,

уплывая за трубкой фабричной

на звенящих колечках, в пути

пару пачек за стих непривычный

отдавая нещадной груди.

ДЕТАЛЬКИ

Вдруг разбирают сердце,

а потом собирают.

Но остаётся несколько лишних деталек.

А сердце работает, чувствует,

думает, тикает.

И лежат эти пыльные детальки в шкафчике,

пока ты их, наконец, не выбросишь,

наводя очередную чистоту и порядок.

И проходит много-много времени,

когда ты вдруг с ужасом понимаешь,

что в этих-то ржавых железках и было всё самое важное.

Всё, что скрипело и царапало,

рвалось и билось.

Где теперь эти волшебные шестерёнки?

Соседские дети давно подобрали их у мусорки,

и вставили себе в звонкие сердца,

и проживают твои удивительные мгновенья…

ИВАНУ ДАНИЛОВУ

Нарубишь боль души на честные словечки…

Берёзовые дни сгорят в июльской печке…

У сердца на краю тяни тоски резину…

И поллитровку сна неси из магазина…

Сбываются слова рифмованной кукушки…

Нормальнее всего лежать тебе в психушке…

Под балалайку лет зайдёшься в пьяном оре…

Застонешь о судьбе – струна застрянет в горле…

ГЕННАДИЮ КАПРАНОВУ

Ни росы, ни света – солнце опять не взошло,

я неряшлив и короток, как надписи на заборах,

меня заваривают, пьют, говорят – хорошо

помогает при пенье фольклора.

Лёд и пламень, мёд чабреца,

сон одуванчиков, корень ромашки ранней,

пожухлый лопух в пол-лица (это я), –

надо смешать и прикладывать к ране.

Будет вам горше, а мне от крови теплей,

солью и пеплом, сном, леденящим шилом, –

верно и долго, как эпоксидный клей,

тексты мои стынут у Камы в жилах.

Вся наша смерть – в ловких руках пчелы

молниеносной – той, что уже не промажет:

словно Капранов, я уплыву в Челны

белый песок перебирать на пляже.

ЮРИЮ МАКАРОВУ

Из кореньев слов душистых

предложу настой.

Гость случайный, не ершись ты,

что настой простой.

Не отцеживай травинки,

пей стихи сполна,

их нельзя до половинки –

залпом и до дна!

ФИЛИППУ ПИРАЕВУ

Иногда нужно вспомнить, что я человек

и конца на пути не миную,

а пока – для чего проживаю свой век,

что кладу я в копилку земную?

Голоса из глубинных предчувствий беря,

для чего отшлифовывал разум?

Для чего по сусекам всего словаря

выскребал я заветную фразу?

Эта ночь, как последняя в мире, тиха,

в ней рождается голое слово...

За хорошую строчку живого стиха

умираю я снова и снова...

* * *

Полистаешь поэзию,

где про смерть, про любовь –

словно встанешь на лезвие,

только где она, кровь?

Рассечёнными пятками

всё изгваздать готов,

а блокнот на попятную –

нет для крови листов.

Белым тельцем под скальпель ты

на кушетку ложись,

но не выжмет ни капельки

медсестра твоя – жизнь.

Только кровь алкоголика –

синь небесных синиц,

только Рыжий и Новиков –

жизни триста страниц…

* * *

В новое переселяясь тело –

чувствовать озноб, неправоту.

Позабыть бы. Забываешь смело

то, что будет так невмоготу.

Радуешься солнцу, но не знаешь,

что это такое, какова

близится расплата за уменье

языком нащупывать слова.

Смотришь-смотришь ясными глазами

на рождённый в первом крике мир.

Вот и всё. Мне всё про всё сказали.

Обними и на руки возьми.

ДАР НЕБЕСНЫЙ

Умерший человек становится звездой на небе.

Поэтому Вселенная и расширяется…

Из разговора в автобусе

Папа, папа, – что ж ты снишься?

Я тебя почти не знал,

помню лишь, как ты синицей

в мёрзлом марте умирал.

Мама, мама, – что ты плачешь?

Ты ведь тоже умерла.

Не ходила больше замуж,

всё сыночка берегла.

Вырос я большой, здоровый,

но не смог тебе помочь –

ты опять врачом на «Скорой»

за звездой уходишь в ночь.

Этим звёздам очень тесно

каждой ночью надо мной.

Мамы с папой дар небесный –

не вмещает сын земной.

* * *

В кашемировом небе на вырост

облака на резинке ношу

и весны неслучайную сырость

по щекам иногда развожу.

Чтобы в детстве, костром обожжённом,

вдруг запахнув ночною росой,

проглянуло бы под капюшоном

удивленье озона грозой.

И на Млечном Пути без ошибки

мама с папой увидеть смогли

голубые, как вечность, прожилки

зарифмованной сыном Земли.

ГОЛУБЫЕ ОЗЁРА

Голубые озёра и Казанка, живущие у посёлка Щербаково, собираются на юг вместе с утками. Но поскольку озёра незамерзающие – никуда они не полетят. Опять останутся на зиму купать человеческих моржей...

Голубое озеро так радостно стискивает человека в своих объятиях и колет крещенской бородой, что становится нечем дышать. Февраль тянет за пятки ко дну. Кровь и сердце изумлённо сопротивляются. Ивовое дерево подставляет спину и ветвями подгоняет на берег...

Приют аквалангиста – дальнее Голубое озеро. Здесь бесстрашные ныряльщики вступают в схватку с яростными бобрами. Сверкают гарпуны и клыки выдр. А по ночам русалки зализывают раны и поют боевые гимны, приветствуя кровь нового рассвета...

КРУТУШКА

Сегодня плыли с братом на красном автобусе вдоль Кошевого, Ударной, Советской по Авиастроительному району в далёкую Крутушку моего детства. В крутушкинском санатории моя мама – врач этого оздоровительного учреждения – познакомилась с моим папой, отдыхающим от своих судейских обязанностей... Мама с папой поженились, уехали в Тольятти работать на ВАЗ, вернулись в Казань, возили меня – ещё очень детского человека – в это счастливое для них место. Я помню озеро, навесной мост через маленькую Казанку, пионерский лагерь на той стороне, берёзовые аллеи санатория...

Вчера, по прошествии 30 лет, я опять попал в это загадочное и смутно припоминающееся время. Мы прошли по красной кирпичной лесной тропе в обход санатория (теперь он огорожен и опутан чуть ли не колючей проволокой) к моему ребёночьему воспоминательному озеру, и оно приняло меня в свои воды – захрустело камышами, колыхнулось веткой ивы по воде, качнулось тарзанкой, разбилось мелкой рябью и соединилось вокруг меня, и не отпускало, и грело моё тело парными каплями, обкладывало сверху облаками и белило умеренным солнцем...

Подвесной мост через Казанку ещё не разрушился полностью и было видно, что реанимировался недавно несколькими досочками, но идти по нему я бы не рискнул даже через такую худую речонку, ибо некоторые железные жилы, поддерживающие заживо гниющий остов, уже выпали из пазов и не держали его, а истлевшие рёбра моста выпирали, полусломанные, вперемешку с сухожилиями обвивающих их лиан...

Мы утолили жажду у родника, протекающего возле клёна с синими лентами, и вернулись в посёлок, дабы оставить тяжёлый скарб у братских знакомых и пойти на грибную охоту вдоль просек крутушкинского леса. Продираясь над гнёздами кукушки, кустами дикой малины и можжевельника, неосторожно втаптывая кровавую костянику в землю, но и своими телами принося кровавую жертву комарам, мы обнаружили две больших поляны огромных Боровиков и небольшую поляну Лисичек – этого хватило, чтобы умилостивить огромный прозрачный пакет, и ножи наши с грибными каплями крови на лезвиях вскочили в ножны, а мы вслед за ними вскочили в отплывающий автобус и умчались обратно в казанскую казань. Здравствуй, Крутушка. Я не видел тебя около тридцати лет. Вчера я снова познакомился с тобой...

СКАЗКА О ПОЭТЕ

Жил-был поэт. Однажды у него кончились стихи, и он пошёл на стройку класть кирпичи. Потом стихи частично вернулись, и он клал то стихи, то кирпичи. Кирпичи кончились. Поэт заболел и год получал пенсию по инвалидности. Чуть не умер.

Инвалидность кончилась, и он устроился охранником листать сканворды. Когда кончились сканворды – от него ушла жена.

Охранник начал пить. Деньги почти сразу кончились, а водка продолжалась. И вино продолжалось. И лосьон после бритья. И фанфурики.

Эта настойчивая капель сушила мозги, но мягчила сердце. Сердце настолько размякло и истончилось, что однажды едва слышно лопнуло в груди – только облачко слёз выплыло из потухших глаз.

Без сердца каменщику стало жить совсем не по себе. Но это продолжалось недолго. Время кончилось, и его не стало. А несколько непрожитых лет остались. Они так и лежат в углу комнаты под книжной полкой на полу. И их никто не подбирает.

Теги: современная проза проза поэзия современная поэзия

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев