ПЕРВЫЙ ПОДАРОК

Сегодня 20 лет со дня смерти народного писателя Татарстана - Гарифа Ахунова. Давайте вместе журналом "Идель" вспомним его прозу

Рассказ

(в сокращении)

Где-то там, за разлётом поля и толщей леса, высилась она, выстраивалась каменными домами, непонятно почему белолицая, толстостенная,— поднималась как мираж, в стеклянном мареве зноя. Впрочем, в разное время года менялось и освещение: белый камень серел, прикрывался листьями и ветошью, сумеречными облаками. Сочная синева неба обливала весенние влажные крыши. Зима блестела льдом на ребристых карнизах.

Электрическая лампочка завоевывала пространство. Еще и провода с телеграфными столбами были новинкой, еще едва шепелявило радио. А она всегда была столицей, не древней старухой, а самой древностью, изборожденной морщинами: столица - значит, сто лиц. С зеленого пятачка земли деревни ее лик казался не множеством лиц, не улицами-площадями, но — крепостью, окруженной водой. Трудно передать видение, если оно тебя преследует, подрастает вместе с тобой, о чем все говорят, к чему возвращаются мыслями среди обыкновенных дол, и ты понимаешь: видение принадлежит всем без исключения, не одно твое воображение преображает даль. Столица присутствует в сердце каждого. И ты прислушиваешься, ловишь случайные слова о ней, тем самым оживляешь лредставимое, беседуешь совершенно безотчетно с будущим, которое за полем и лесом, за глубью небес. Оно осуществимо, теплокровно, только надо чуть-чуть поднапрячься, пересечь долину — и тогда... А что тогда, так ли уж важно знать, лучше — догадываться.

Впервые я приехал в Казань десятилетним мальчиком. Окончил второй класс сельской школы и собрался в путь. Это — необычное путешествие, и готовился я к нему основательно. С утра до вечера одна бесконечная дума, одно опасение, занимала меня: не заблужусь ли я там среди пересыпающихся над тропой огней? Дело в том, что моя старшая сестра Айша уже побывала в Казани у родственников, точнее сказать — погостила, и поделилась со мной кое-какими секретами. У нее их было полно.

— Ты мне скажи, Казань большая? Красивая? — теребил я ее.

Айша маленько была артистка, с завихрениями. Ее подтолкни — она и полетит, в любой момент готовая закружиться, расплеснуться, засмеяться.

- Ой, какая! - воскликнула она. - Там огни в воздухе висят!

- И не падают? — не унимался я.

— Висят, как шары. Ужас сколько их, со всех сторон огни, огни. И ни за что не цепляются. Кругленькие, яркие!

Это уж совсем было восхитительно.

— Плавают, значит? - уточнил я.

— Передвигаются, как гуси, — сказала убежденно Айша.— Воздух там горячий. Они в нем сами подталкивают друг друга. Понимать надо!

Понимать надо, ага! – повторил я про себя, - беспонятливый какой, на невидимых нитках держатся и всё, кумекать пора бы, город все-таки. Xoть сейчас в путь-дорогу, такое желание невозможное для терпения.

Теперь-то я гляжу на себя издали и вижу, как блестят глаза, как горят мои лопушки-уши, как подпрыгивает в груди сердце,— вижу и чувствую давнее неудержимое желание бежать-скакать-ехать. Поглядеть на белый свет так хотелось, пощупать свою мечту, как диковинную ветку с ворсистыми листьями.

Мечтать я начал рано, с шести лет. Отца схоронили, и я задумался: не пошагать ли мне куда глаза глядят. А отца убил ударом ножа нанятый кулаками бандит. Осталось нас у подола матери Бибинур четверо детей. Проживи-ка на тридцать рублей в месяц. Легче бы, наверное, умереть, но дышали мы жадно,— слава богу, воздуха хватало, потому и выжили. Налоги попросту душили: три центнера картошки — отдай, двадцать килограммов мяса — отдай, двести литров молока - отдай, шерсть - отдай... От этого «отдай» — ай! — звенит в ушах, жжет-плачет. Для детской памяти многовато, пожалуй, а вот запомнила как проклятое заклинание: отдай! Страховка – добровольная, а заем — принудительный. Не хочешь, не живи, твоя воля.

Для коровы мы тащили сено со всех лужаек. Стыдно говорить, и овечье молоко забирали. Какие лыжи-коньки-санки?! С каких остатков? Отсюда и зависть палящая, отсюда и обида горькая к более удачливым сверстникам, с расписными санками возвращающимся с базара. Чем же мне-то похвалиться?..

Вот тут как раз и подфартило — в Казань! на летние каникулы! ох, и замечательно! на тысячи висячих огней глянуть! Ну и повезло, ну и одарил бог, услышал мечту мою, никому не рассказанную.

В подкрепление вдруг пожаловал из Казани Фарид, мой двоюродный брат. Отец его Асат-абый, крестьянин-середняк, вовремя сообразил уехать из деревни, иначе отобрали бы у него и дом, и землю. Хотя и так взяли чуть позже. Асат-абый стремглав сбежал в город и устроился конюхом на алебастровый завод, подальше от греха. Ведь очень ему была памятна смерть моего отца: семечко от семечка близко падает.

Фарид заявился в самый раз к поспевшей малине. Насобирали мы её скоренько целых два ведра: не с пустыми же руками ехать в гости — лучше с полными ведрами и с витающей в облаках душой!

Никаких огней поначалу я не увидел. С головой ушли в дело. Город, оказалось, тоже не сливки пьет. Подбирали уголь, оставшийся после обжига извести. О малине быстро позабыли. С разгону я наловчился грести и подхватывать: туда-сюда, туда-сюда. Не согнулся, не ойкнул. Нагрузили тачку и свезли па базар слободы Бишбалта. Посчитали денежки. На свою долю я купил игрушечный барабан. Надо бы чего понужнее – сандалии, к примеру, тапочки, на худой случай, ботинки, вроде бы покрасивше и потверже. Но в деревне барабану удивятся больше. Как забарабаню, сразу станет видно, кто из Казани приехал. Пусть и босиком, зато при музыке.

Один усмешливый остряк еще в поезде посмотрел на мои покрытые цыпками ноги и расплылся, как блин по сковороде, такой вредный-вредный:

— Э-ээ, браток, неважнецкие твои дела. Поржавел. В Казани тебе сделают обрезание — укоротят ноги. Бесполезно их чистить. Готовься!

Ботинки справить, ясное дело, — красота! Но душа не устояла перед барабаном. И — ладно, жизнь впереди бесконечная, невообразимая, подошв на нее сызмала не напасешься. У меня было правило: решил — действуй и не оглядывайся на остряков-балагуров, они вечно в замызганных сапожищах.

Фарид одобрил мой чрезвычайный поступок:

— Без башмаков проживем с барабанным боем!

Мы отправились к берегу Волги: Учия, так называлось это место – Устье.

Тут я и ахнул — на меня выплыл пароход. Отродясь такого не испытывал! Белый, вздыхающий, он причаливал к горбатой пристани, как большая корова, мычал и вздрагивал, хлопал почем зря крылатым колесом по воде. А посерёдке реки шла тёмная, покорная баржа за плюгавым буксирчиком, тихая, крадущаяся, увешанная бельем на веревках, как самый настоящий дом на волнах. Кричали, нет, тонко повизгивали чайки. Вода гладко бросалась на берег и шипела. Над всем этим огромным хозяйством переговаривались гудки и гудочки. Суета па берегу была какой-то праздничной, люди как будто показывали друг дружке зубы: погляди, зубы мои могут и проволоку перекусить, я всегда веселый и ни на что не жалуюсь! Бочки, канаты, тросы, бревна, прогибающиеся доски, - все это двигалось, смещалось, звучало голосом, скрежетом, пересвистом... Потом всем этим разноголосьем наполнятся мои книги, в них войдут и птицы с густыми крыльями, и ржавые цепи лодок, и нескончаемый гомон-перекличка, и снующие люди в неописуемых одеждах — грузчики, рыбаки, ротозеи. Подброшенная охапкой вся живописная картина берега! Жарко дышащая волна побережья бежит перед глазами — и как поместилась! — текучая взблескивающая, как битое стекло, одушевленная могучим горловым голосом, широкогрудая, с крепким запахом, принадлежащим только Волге, ее крутому замесу жизни... И рядышком я со своим красующимся цветным лаком барабаном!

Поразила меня вереница корзин на коромыслах, точно зависшая на сходнях - тяжелеющая на глазах череда хлопочущих, раскрыливших руки, женщин, издающих странные звуки гусынь. Они плыли и плыли, выплывали, возникали из трюма, переваливались на сходни семенящими шажками,— их принимал берег, но они, не ломая цепочки, продвигались дальше вглубь, обтекая ряды бочек, в безостановочном движении сохранить целенькими корзины до трамвайной остановки, а там уж отдышаться, успокоиться.

- Корзин-то! Коленки подгибаются. Куда столько?

— На базар,— сказал Фарид.— Помидоры, огурцы, яблоки, ягоды. Ешь не хочу! И цыплят везут, и несушек с яйцами. Оглохнешь!

- Откуда везут?

- Деревень по реке не пересчитаешь. Ле-ето! — пропел Фарид.— Теперь каждый день — лето. Складывай в корзины и тащи. Бабам всегда тяжело, - по-взрослому сказал Фарид.— По Волге больше русских. Опустошат корзины и опять на пароход. Часа за два управятся и отдохнут заодно.

- Продадут?

- Чего же еще. Не зыркать по сторонам. От вишни разве откажешься?

- Я бы таз съел!

- Значит, корзину.

- Вдвоем бы и с ней сладили.

Мы стояли у самой кромки воды с красивым барабаном, счастливые, голодные, босые, надышавшиеся свежим ветром, который у Волги необычайно пахнет рыбой. Я сжимал в кулаке палочки, запасные были спрятаны под ремнем.

Я прочитал про великую реку множество книг, но в грудь мою, в глаза мои, в уши мои она входила в первый раз. Так вот ты какая, матушка-река! От берега до бeрегa глазом пройдешь, как посуху, а руками ослабеешь, если представишь, как пересилить ее волну заносчивыми саженками.

Много я успел прочитать — и про чаек, живущих между небом и рекой, и про ласточек-береговушек, не уносимых ветром от обрыва, и про клады зарытые - поди их отыщи! - и про Каспий, к которому тянется через тысячелетия эта голубая жила, и про бурлаков, бредущих с песней-стоном. Читал, но не видел ее в работе. Она то сжимала, то разжимала руки.

С четвертого класса я уже писал стихи, составляя слова лесенкой. Рисовал акварельными красками родную деревню Училе, с ее взбалмошными собаками, злыми гусаками, вытягивающими шеи, чтобы ущипнуть клювом за штаны. Рисовал все подряд, что подхватывал взглядом, и волновался при этом необыкновенно - зимой и летом, на весенних проталинах и под осенними листьями. Снежные бабы на моих листках не таяли, собаки навечно оставались с задранными хвостами. Я привык помаленьку опережать время... Но вот к удивительно маленькой, всего-то в чертову дюжину домов, деревеньке Кечкене Училе (крошечной Училе) подошла близко, будто приобняла рукой, огромная, из камня и дерева, Казань, задребезжала красным трамваем, подкатилась волжской волной к ногам, аукнула по лесам-долам бархатистым басом парохода, повела по длинному ряду магазинов, где столько замечательных вещей, для каждого пришельца хватит обуться-одеться, позабавиться,— чего один барабан стоит, разрисованный такой краской, что ее лизнуть хочется... Boт какой ураган пронесся перед моим зачарованным взором, подхватил, подбросил меня па ладошке вихрем так, что я зажмурился...

— Пора возвращаться, Гарифзян! — Кто это сказал? Ах да, Фарид! – Отец рассердится. Где шляетесь, бездельники, закричит. Boт и вечер наступил. Солнце на Маркиз-остров садится. Коней с лугов пригонять надо.

И когда день успел остыть?

— Подожди малость,— попросил я.

— Ты что! — вскинулся Фарид, глаза его стали круглыми. - С голодухи живот провалился. Везде тебе надо сунуть свой нос. У меня уже ноги отваливаются. Еще насмотришься, успеешь.

Тогда и я почувствовал, что под ремешком пустота.

Напрямую, ускоряя шаг, между Устьем и алебастровым заводом – мы вышли на луг к пасущимся лошадям. Я их насчитал штук двадцать -- обычных, ничем не отличающихся от деревенских, лошадок, и городских — ломовиков, у которых одно кольцо величиной с тарелку. Тяжелое кольцо, и oт земли-то оторвать, как гирю, трудновато, наверное.

— Зачем заводу лошади? — спросил я Фарида.— Не скакать же?

— Известь возить,— сказал он просто, будто отмахнулся от мухи. Всего на год старше, а то-то же зазнается, вот дела: городской.

Пришлось побегать, погикать, пока не загнали лошадей в конюшни при заводе. От них шел сытный пар. Легонький барабан мало-помалу натер шею.

Брат отца, Асат-абый, тут был хозяином при копытах. Он раскладывал по кормушкам мягкое сено, не торопился, был немногословен... Если задуматься, у него в деревне был светлый дом из смолистого соснового дерева, с резьбой, с просторным двором, где помещались и лошади, и коровы, каждая побольше телеги, а уж кур-гусей сразу и не заметишь, мелькают по углам, и пускай. При дворе хозяюшка-жена, ловкая, быстрая, опрятная, всегда при белом платке. Как ни посмотришь, все домашние чем-то заняты. И это хозяйство одним махом разграбила деревенская беднота: дескать, кулак — и поделом тебе. Наиболее сноровистый старший сын Габдулла, почуяв неладное, первым сорвался в Казань и прилепился к пекарне. Потом, застолбив место, перевез к себе целиком куст семьи до малого корешка. Дети оказались упорными, цепкими: Сарвар устроилась на скотобойню, средний сын приторговывал из-под полы. Не голодали больно-то, не нищенствовали. На всех хватало то коровьей головы, то потрохов, то свеженького каравая с мельничный жернов. Нужда сплачивала, а не отталкивала друг от дружки - за столом было тепло, сытно. И для деревенских гостей находилась постель... Тем и распахивалась передо мной Казань то Волгой, то семейным ладом. С одной стороны — гляди на белый пароход, оплескивайся незатихающим шумом-гулом пристаней, с другой — восхищайся спокойным лицом семьи, ровным ее дыханием. Не отбросила громадная столица обиженных детей, дала приют, обогрела, защитила стенами. Я слышал, как вечерами люди нашей деревни, что постарше, пели:

Город Казань — каменный город.

Голова городов.

После отца сильный сын

подрастает в работе.

Мне так и казалось, что это поется о нашей семье и дорогом родственнике Асат-абые... Асат-абый лет через пять умер, но дети уже были закреплены на земле, а не раскиданы по свету. Прижились в слободах, построили свои дома.

Но мне еще предстояло, только предстояло совершить настоящий свой путь по Казани, приобрести походку. Пока же я лишь наведался, стал ее гостем. И все-таки первое воспоминание-причащение самое драгоценное.

На другой день Фарид обещал показать мне город. Почистили себя, как могли, и двинулись. А перед этим Минзифа-джинги заговорщицки подманила нас пальчиком и сказала певуче, с расстановочкой:

- Вот тебе три рубля, раз! Boт тебе три рубля, два!

Прямо-таки песня сложилась, потому и запомнилась на долгую жизнь. Почаще бы слышать ласковое напутствие. А потом добавила:

- За вкусные сладкие ягоды, которые вы собрали в нашем училинском лесу. Таких ягод нигде больше нет, на языке тают.

Всю дорогу щекотали ухо ее слова, никуда не уходили.

Сели мы в трамвай №1, покатили на колхозный базар: шел трамвай от Устья до вокзала. У алебастрового завода люди «голосовали» и трамвай со звонком останавливался. Это был какой-то торжественный ритуал — приглашение к путешествию, уважительный поклон рабочему человеку.

Остановка «До востребования»,— сообщил мне Фарид. — Зря ты барабан оставил дома, постучал бы палочками.

Я понял происшествие так: везде, стоит только поднять руку, всплеснуть ладошкой – и трамвай обязательно плавно прекратит свой разбег.

И вот мы на рынке, как раз среди тех бесконечных корзин, которые «всплывали» из трюма парохода под крыльями рук, прикрытые тряпицами. Теперь они были открыты. Фарид купил два крупных красных яблока, душистых, блестящих на солнце кожицей. Если в наш дом попадало яблоко, мать резала его на кусочки и раскладывала по чашкам. А тут мне одному яблоко в два кулака – не жалей зубов, Гарифзян! Я рассмеялся.

Базар был праздником, скороговоркой, гостинцем.

Насладившись зрелищем — топ-топ, топ-топ! — мы вышли на улицу Баумана.

Где мы только не побывали! По-хозяйски обошли магазины, посмотрели в кинотеатре «Унион» какой-то фильм. Я и прежде раза два смотрел кинокартины, но здесь всё было по-другому — чистенько и аккуратно, никто не крутил ручку аппарата, да и лента не обрывалась. Зрители сидели примолкшие, сразу было ясно, какие в городе воспитанные люди.

Впечатления, нагрудившись, распирали меня: я всех-всех любил, сердце моё увеличилось, щеки горели, в голове стоял звон. Пока мы поднимались в гору, я говорил, говорил, говорил, как заведенный, а наверху даже задохнулся и беспомощно-тихо хватал воздух ртом, словно по кусочку откусывал от неба. Далеко-далеко за крышами виднелась Волга.

Подошли к белым колоннам.

- Этo - университет,— сказал Фарид.— Здесь учатся тысячи студентов. И как они там помещаются? Но толкаться здесь нельзя.

Я ему поверил. Ведь всего одна девушка из казанбашской школы «протиснyлacь» n химико-технологический институт. Весь Казанбаш переволновался из-зa этого грандиозного события, целую зиму под печными дымами, заваленный по уши снегом, обсуждал-рядил, как такое случилось.

Не помню, где мы еще плутали: голова человека — дырявый мешок, чтобы получить повое — теряет старое, сбереженное только до поры. Конечно, больно ценным не кидается направо-налево, но протухнуть «товару» не дает.

Перемигнулся я с повисшими в воздухе огнями за трамвайной линией – город как будто подбросил их, а поймать забыл — забрал свой роскошный барабан, связал бечевкой палочки, попрощался с родственниками и рано утречком поехал па вокзал, предвкушая встречу в Кечкена Училе. Я уже тогда понимал, что от встречи к встрече складывается жизнь, точно так же, как кирпич к кирпичу растет печь. Ах, с каким барабаном я возвращался в деревню!..

Через два года я снова заступил на непотускневшие следы проторенной тропки. На сей раз я сам был поводырем. А произошло это так. В деревне Казанка, совсем поблизости от нас, у истока речки Казанки, жила сестра моего отца Малика-апа. Что ее отличало от других? Она была подвижная, как веретено, сколько сухая, столько же скупая — пообещает сто раз, но ни разу не одарит безделицей. Детское сердце тут и трепыхнется, а взрослому — пустяк.

Так скупилась-то она, наверное, оттого, что вся сила ее ушла в бицепсы: вот какая я сильная, об обещанном помнить не хочу! — стучала мысль, на мужичий колхоз одна бабья управа! Двадцать лет с ней никто не мог сладить на колхозных соревнованиях. Поглядят на ее мускулы и тут же сдаются: жилы да яблоки вздувались под ее кожей. Через это она и забывчивая па всякие обещалки, прохудилась память. Убей, не вспомнит дороги в Казань, по которой бегала-перебегала к брату своему, Acaтy. Все ручьи из головы утекли в мышцы. Ну, и упросила мою мать отпустить меня в Казань как сопровождающего. А у меня глаз что алмаз: один раз был в городе, а каждый поворот запомнил накрепко. Я Малику-апу не то чтобы довез, а быстренько довел до знакомых ворот по трамвайной линии. «Красный дилижанс» не ходил, вот какая штука! Показал я рукой на завод «Известь-алебастр»»: пожалуйста! Махнул другой – и ворота на виду! Малика-апа, конечно, ах-ах, сама, мол, догадывалась, с паутиной сомнений боролась... В городе у нее были дела наиважнейшие, и потому везла она десять фунтов масла и ведро яиц. Я помог ей спровориться с грузом, за что она пообещала, не знаю в который раз, напоить меня «красной водичкой» — морсом. И ведь опять не исполнила своего слова! Я уж и poт вытирал старательно, чтобы она приметила, за чаем. Намекал, так сказать. Впустую! Ox, я и обиделся, с ходу губу прикусил от досады, чтобы не крикнуть: выполняй, и точка! Стыдился я просить у людей, а тем более покрикивать на таких беспросветно забывчивых... О другом я, о другом. Малика-апа только присказка.

К тому времени я прочитал «Неотосланные письма» Аделя Kyтуя, "Сплав" Гумера Баширова, «Агидель» Мирсая Амира, пьесы Тази Гиззата. Увидеть бы кого-нибудь из них, писателей, людей совершенно особенных – ух, здорово было бы! Неперебиваемо сильным было желание глянуть хоть краешком гпаза на Мирсая Амира. Судьба его героев пересеклась с моей судьбой, пусть пока ещё не до конца осознанной,- однако главная косточка уже хрустнупа. Я плакал, не спеша переворачивая страницы. Не все слезы вытекают, горчайшие остаются под веками. Уж я бы нашел, что сказать писателю, уж я поведал бы ему о сокровенном, о чем и ночью-то проговаривал шепотом, прожигая глазами мрак — молился ли я, давился ли вздохом, кому знать об этом.

А туг вдруг старшеклассник Рамазан Салихов, круглый пятерышник, притянул меня к выпуску стенгазеты. И откуда прознал о тайных муках- и стишки–то я пописываю, над рассказами задумываюсь, к тому же я красками малюю что-то неописуемое... Словом, клад, находка, не находящая применения, сирота училинская, которой по окончании четверти то кепку подарят, то рубашку, то акварельные краски с цветными карандашами — мажься на здоровье! Однажды встретились на улице в деревне Кетек, где жил Рамазан,- он пригласил меня в дом, посидим, мол, за чайком, потолкуем... Он тоже без отца, четверо детей при матери. Нет, пятеро — три девочки, два мальчика. А дома нищета с бедой на лавке. Зато на стене самосколоченная полка с книгами и портреты писателей — Тукай, Такташ. Еще один с носом-клювом, как у синицы, с маленькими глазками. Так и просверливает насквозь, так я просверливает.

— Этот на птицу похож, — сказал я. — Кто такой?

— Поэт Шайхи Маннур. Я с ним повстречался в городе, как с тобой и Кетеке. Говорю: — Вы поэт? Он удивился:— Откуда тебе это известно? Я ему отвечаю, не моргнув: —Я ваш портрет три раза рисовал! Повел он меня в книжный магазин, подарил свою книгу. Потолковали мы с ним запросто. Из каких я мест, зачем приехал. Я малость вспотел, но ничего, не ударил лицом в грязь перед орденоносным поэтом,— рассказывал Рамазан. — Он из длинного мундштука курит, долго курит. Пока дымил, разговаривали. В Казани поэты по главной улице ходят с утра до вечера.

— Ходят, ходят, а когда пишут? — изумился я.

— Ночью! — твердо сказал Рамазан. — Вдохновение у них по ночам.

— Мне бы Мирсая Амира повидать,— размечтался я.

И что же вы думаете?! Доставил я Малику-апу с маслом и яйцами к братy, и , тут выясняется, не надо мне искать-рыскать на главной улице. Здесь он, скоро появится под этой самой крышей, где пригрелся в уголке я. Он муж дочери Асата абый Сарнар - Мирзаянов Амир! Разве мог я додуматься, что яблоки с неба скатываются. Трогательная у нас вышла беседа.

- Вы Мирсай-абый Амир? — захлебнулся я.

- А ты что же, не спишь, не ешь, а тоже хочешь стать писателем?

- Получилось бы,— сказал я скромно.

- Тогда трудись, сынок.

Пошли и мы в книжный магазин. Штук пять подаренных книг я привез в Училе с сильно забившимся сердцем. Неужто мог я, распалившийся, знать, что и шайтан иногда усмехается жалеючи, шутит... Седой человек не был писателем, но он был мудрецом, поддерживающим огонь перед наступающими холодами. Мальчишка! Где мне было присматриваться да прислушиваться! Я бы в один момент понял-—передо мной сидит, не пряча темных рабочих рук, крестьянин-эемлепашец-скотовод, кто угодно, а прежде всего — спокойный добрый человек Мирэаянов Амир. Ом глядел в потрескавшееся зеркало моей души, тайно любуясь моим невозможным желанием, наслаждаясь жаром детского порыва. И... чуть-чуть слукавил, подправил фитилек, чтобы выпрямить пламя...

А с подлинным Мирсаем Амиром я познакомился, когда стал студентом Казанского университета. Много позже моя жена подарила писателю гладиолусы - принял их в руки, окунулся лицом в соцветия и сказал:

- Шагида, с цветами человек не помнит о старости. Дай мне, пожалуйста, еще несколько штучек для жены. И ей будет радость.

Как хорошо умеют люди улыбаться! Пожалуй, улыбка, как всплывающая из глубины рыба, освещает озеро жизни...

Торопится мое перо опередить время. Сколько событий проносится перед моим взором, обжигая веки. Серые осенние эшелоны. Лица, лица, лица. Их заносит жестким снегом, поглощает, покрывает холодом забвенья. Но вихри и смерчи сходят клубами, рассеиваются, расшибаются вдребезги, оставляя бугры могил, руины, печные остовы на месте домов, скелеты церквей, мечетей, потоки людей-беженцев повергаются в прах. Человеческое море волнуется постоянно. Редко тишь да гладь охватывают простор, услаждают слух и зренье. На то и жизнь, на то и жизнь! – звучит рефреном... Я умышленно миную череду oврагов, омутов. О каждом надо отдельно, обстоятельно, по канве опаленной жизни. Но я словно неожиданно оказался на спине скакуна — и понеслось, замелькало. Я хочу осмыслить, как я стал казанцем, как разомкнулось для меня кольцо города, впустило и откинуло, приветило и омрачило. Нет, душа не знала черного омрачения, она рвалась куда-то за пределы через горести и печали. И я выстраиваю лишь тонкую, легко разрываемую цепочку на поверхностный взгляд малозначительных приключений мальчика-подростка-мужчины. Ибо здесь лежат глубинные концы узлов, в замкнутом клубке, казалось бы, нерасторжимом. И они видны мне, эти концы, за гибкими переплетениями, перехлестами. Тесно увязаны жизненные тропы, не оборвешь опрометчиво.

От повисших в воздухе огней, от незамысловатого счастья быть обладателем барабана с гладкими круглыми палочками, от раскатанной по земле тяжелой воды Волги — я выхожу, возвращаюсь непременно к полю, лугам. Oт белых cтeн кремля и красного многоярусного силуэта башни Сююмбике мой взгляд притягивает тихо убегающее к горизонту раздолье.

Тяжесть жизни ощущает сидящий, идущий же — обретает легкость, распрямляя телo. Он несет на себе луч солнца, как вестник. Да, была нужда, было лихолетье много нужды, горы лихолетья, буреломы, завалы, отчаянье. Скажи: пройди снова! А ну-ка, попробуй!.. Искренне отвечу — покажется, не осилю, да и невозможно осилить, не стожилен человек. А по правде-то говоря, хотелось бы окунуться с головой в невероятное. Не повторить, а — возвратиться. Прежняя, былая сила потрачена без сожаления, потому и приметен где-нибудь на свободном предзимнем берегу вывороченный, вздыбленный корнями кряж...

Поспевая к молодости, мы — тридцать три студента — кончали арское педучилище. Жили в колхозных бараках совхоза «Урняк». Шел сорок седьмой, трудный, послевоенный год. Освободилось помещение госпиталя для немецких военнопленных — переехали туда, в Арск. Ели мерзлую картошку, несколько капустных листков плавало в супе. Хлеб прилипал к пальцам. Деньги были дешевле нынешних. Пятидесятиграммовый кусок волжской рыбы стоил на станции восемьдесят рублей. Нас готовили учителями дня начальных сельских школ. Сухопарые, звонкие, мы не имели того, что мешало бы в пути. Лишний вес нам был противопоказан. Джигит держится за воздух, так смеялись мы, принимая дипломы. Куда податься дальше? В университет? Но прежде надо было написать хотя бы на тройку изложение по-русски. Из 33 студентов 6 получили двойки. Это произошло до получения диплома. На сером фоне Яхья Халитов и я выглядели молодцами-ударниками, и, слегка посомневавшись в выборе; пединститут, художественное училище? — в окончательный срок ступили ни мраморные ступени университета...

Студенческие годы — лучшие годы, принято говорить. Но розовым бочком время не торопилось к нам поворачиваться. Куда спешит путник, знает дорога. Изворотливым я был, а иначе — плюнь да утрись. Выписывал на картине гибкошеих лебедей, озера с камышами. «Творения» продавал на базаре. Летом возвращался в Арск и трудился маляром, чтобы и самому приодеться, и помочь матери, работавшей за «дырявые сотки». С четырнадцати лет я обеспечивая себя сам — вот он, мой путь в Казань. Пахал, сеял, художничап. И – постигал.

Мировая, ни меньше ни больше, литepaтypa открывала передо мной свои кованые сундуки. А своя, родная, терпела бедствие.

Нас обрубали, отесывали, и это становилось нормой – укоротить со всех сторон. Да живучесть была такой силой, которая вышибала любые пробки.

С того давнего дня, с моего первого подарка большого города деревенскому мальчику — барабана, я, теперь уже казанец, берегу в душе хрупкие палочки. Ах, как он звучал, мой барабан в зеленом Училе. И посейчас я слышу дробный бой на краю поля.

И в минуты-часы угнетенногo настроения я беру за руку десятилетнего барабанщика, и мы совершаем спасительную пpoгyлкy по казанским взбегающим улицам. Жизнь, потерявшая было звуки и краски, вновь обретает чистый тон и акварельные цвета.

Гариф АХУНОВ

Перевод с татарского Pyстема Кутуя

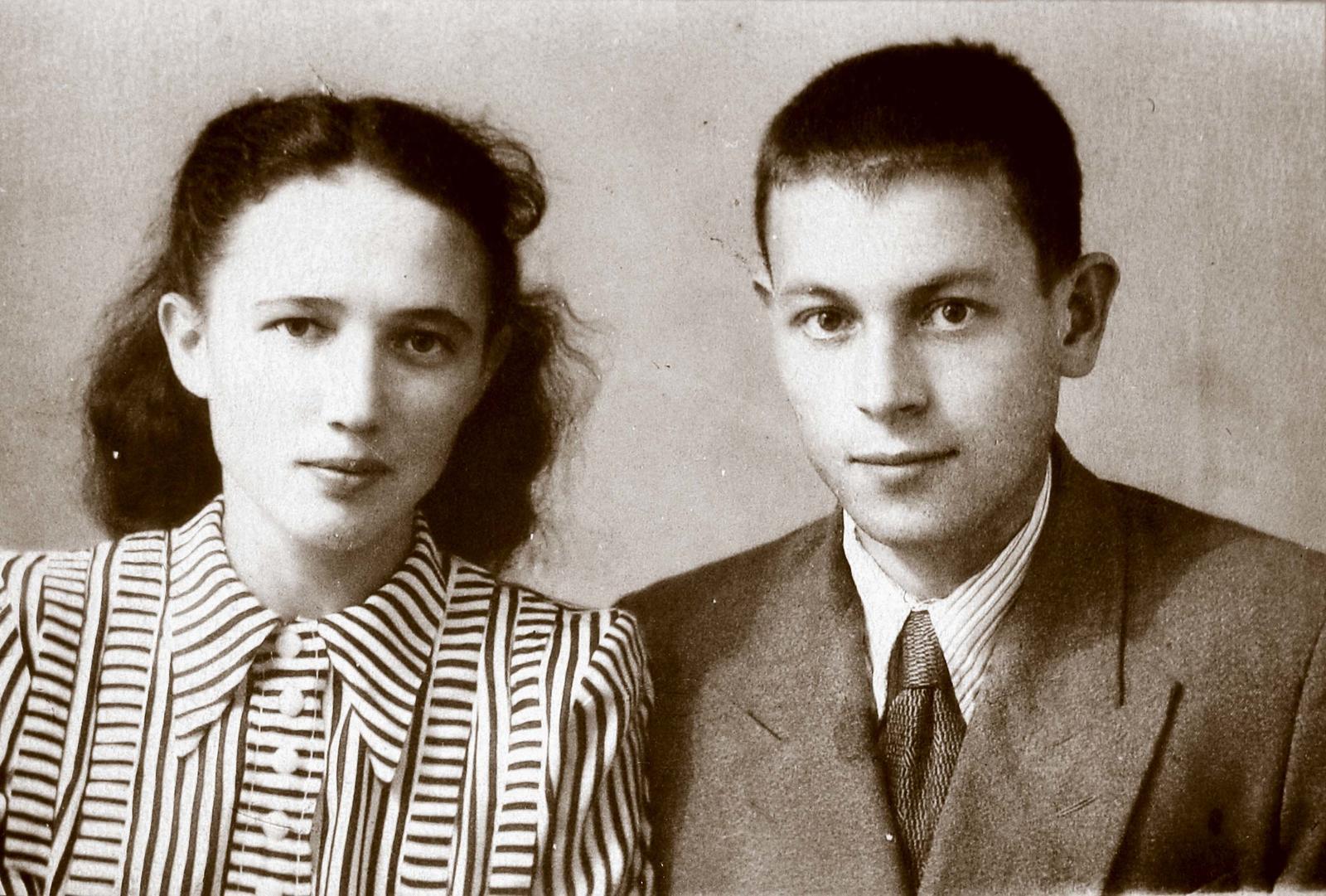

фото из семейного архива семьи Ахуновых

Теги: время, культура, журнал "Идель"

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев