РАХМАТУЛЛИНА, ДОМ ШЕСТЬ

Чего другого, а лирическим старичком Волков никогда не был.

Лингвист, выпускница НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, магистр религиоведения. В 2016 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Философия религии и религиоведение». Доцент кафедры Иностранных языков Казанского Высшего Танкового Командного Ордена Жукова Краснознамённого Училища. Исследует повседневные практики, современные социокультурные процессы и модели идентичности. Воспитывает сына.

Рассказ

Чего другого, а лирическим старичком Волков никогда не был.

Глаза его, словно в сговоре с хищной фамилией, смотрели насмешливо, чуждые и жасминовой ностальгии о давно ушедшей юности, и сизокрылого, стариковского смирения перед грядущим неизбежным. Когда болезнь отступала, взгляд его жёлто-карих глаз был флегматичен и упрям, но, когда простуженные ещё до войны вены на ногах жглись, будто залитые расплавленным оловом, и подлый тромбофлебит торжествовал в тандеме со своими вечными подельниками – стылым ноябрём, вьюжным февралём и промозглым мартом, во взгляде Александра Марковича появлялась злая, азартная ярость, доступная, пожалуй, только идущим в атаку двадцатилетним.

Хуже всего были те из дней, когда приходил черёд оплачивать квитанции за коммунальные услуги: это означало, что придётся, пройдя пару шагов по Рахматуллина, повернуть направо, спуститься по бывшей Международной, пересечь Профсоюзную, вдохнуть сырость и плесень, созерцая готический конструктивизм здания Дома Печати на Баумана, и ещё пару минут идти дальше, напрямик, до сталинки на Островского, где и располагалась сберкасса. Там, обыкновенно, бывала очередь; требовалось отстоять её и идти обратно, теперь уже в гору. Расстояние, что и говорить, пустяковое, молодыми ногами ходьбы минут на пять в один конец, но раньше, чем через два часа, Волков не возвращался никогда. Он шёл медленно, но безо всяких остановок, и каждый шаг был болезненным и ощутимым. Впрочем, выматывала не боль, с нею он свыкся за много лет. Волков усмехался, вспоминая хрестоматийную формулу о том, что движение – это жизнь, и знал отчётливо, что она, жизнь, уходит от него.

Конечно, если доводилось встречать кого-то из немногочисленных уже давних знакомых – то бывших однокашников, то однополчан, то сослуживцев, которые порой, но всё реже, эхом прежней жизни возникали в дне сегодняшнем и непременно спрашивали, мол, как он, Волков, теперь живёт, то Александр Маркович неизменно отвечал, что живёт великолепно: дети выросли, женат на женщине своей мечты, а остановился в роскошных гостиничных апартаментах. В этих словах, требующих, однако, пояснения, была и своя причудливая правда, и своего рода интеллектуальная мистификация, и горькая парадоксальность, которая живой Жизни, в отличие от писателей и драматургов, так легко даётся. Когда обоим было далеко за пятьдесят, его первая, и всё-таки самая большая, несмотря на несколько браков в анамнезе, в жизни любовь – его Лионелла, некогда длиннокосая и волооокая, знавшая всего Блока наизусть, его Лионелла, которая в тридцать девятом и смотреть не желала в его, Сашки Волкова, сторону, согласилась выйти за него замуж. Жизнь сложилась тяжёлая и многотрудная; Мишин отец, Аркаша, обладатель ветхозаветного профиля и одесской артикуляции, подхваченный ветрами Оттепели и одной хваткой особой, ушёл тогда же, в середине пятидесятых – «дальше пойдёшь одна»…

Конечно, если доводилось встречать кого-то из немногочисленных уже давних знакомых – то бывших однокашников, то однополчан, то сослуживцев, которые порой, но всё реже, эхом прежней жизни возникали в дне сегодняшнем и непременно спрашивали, мол, как он, Волков, теперь живёт, то Александр Маркович неизменно отвечал, что живёт великолепно: дети выросли, женат на женщине своей мечты, а остановился в роскошных гостиничных апартаментах. В этих словах, требующих, однако, пояснения, была и своя причудливая правда, и своего рода интеллектуальная мистификация, и горькая парадоксальность, которая живой Жизни, в отличие от писателей и драматургов, так легко даётся. Когда обоим было далеко за пятьдесят, его первая, и всё-таки самая большая, несмотря на несколько браков в анамнезе, в жизни любовь – его Лионелла, некогда длиннокосая и волооокая, знавшая всего Блока наизусть, его Лионелла, которая в тридцать девятом и смотреть не желала в его, Сашки Волкова, сторону, согласилась выйти за него замуж. Жизнь сложилась тяжёлая и многотрудная; Мишин отец, Аркаша, обладатель ветхозаветного профиля и одесской артикуляции, подхваченный ветрами Оттепели и одной хваткой особой, ушёл тогда же, в середине пятидесятых – «дальше пойдёшь одна»…

Что же до «текущей дислокации», то и тут Александр Маркович лукавил лишь немного: после долгих лет проживания вдали от Казани, вслед за вторым разводом, и, по стечению обстоятельств, вскоре полученным длинным письмом от матери, в котором она писала, что после смерти его отца – Марка Константиновича – её мучают давление и бессонница, Волков принял решение вернуться в город детства. Он остановился у матери, в двухкомнатной квартире на втором этаже дома номер шесть по улице Рахматуллина, в здании бывшей Гостиницы Дворянского Собрания. Через три года пожилой родительницы не стало, и в своих «апартаментах» он остался полновластным хозяином, а ещё через год, случайно встретив на Чёрном озере Борьку Белкина из параллельного

«В» класса, он узнал о готовящейся встрече выпускников в честь очередной, неправдоподобно грандиозной даты со дня окончания школы. И там встретил ту, которую втайне и надеялся встретить.

* * *

Безбрежно обожавший свою мать, воспитывавшей его в послевоенные, непраздничные пятидесятые в одиночку, Михаил Аркадьевич и младшую дочь назвал в её честь вычурным, кинематографически-нарочитым именем Лионелла. Но если представительной даме за семьдесят, с крупными кольцами на музыкальных руках именоваться Лионеллой Александровной было уместно, то для четырёхлетней её тезки претенциозное имя было платьем на вырост, и звали её просто – Лёлька.

Все всегда работали, и работали много, с детскими садами как-то с самого начала не заладилось, и значительную часть своего времени Лёлька проводила с бабушками и дедушками. Так, прихотью судьбы, прозаическое «не с кем оставить» превратилось в привилегию видеть, слышать и свидетельствовать; собственной памятью помнить тех, кто родился в далёкие двадцатые, и помнить их всё ещё деятельными – по мере сил живущими, а не доживающими.

Лёлькиными визитами Волков тяготился. Она была шумным, непосредственным ребёнком со звонким голосом и избытком энергии и искренне полагала, что весь мир затеян для и ради неё. Очечник после её прихода оказывался зачем-то на подоконнике, на полях свежего номера «Вечерней Казани» красовались самодовольные загогулины, а рулетка обнаруживалась в ящике платяного шкафа, да и то, недели через две. Словом, «пострел и стрекулист». Волкову, педанту и аккуратисту, всё это казалось форменным неподобием, терпеть которое нет положительно никакой возможности. Но когда приводили Лёльку, Лионелла Александровна преображалась: делалась вдруг легкой, неуставшей, улыбчивой и моложавой. И Волков молчал.

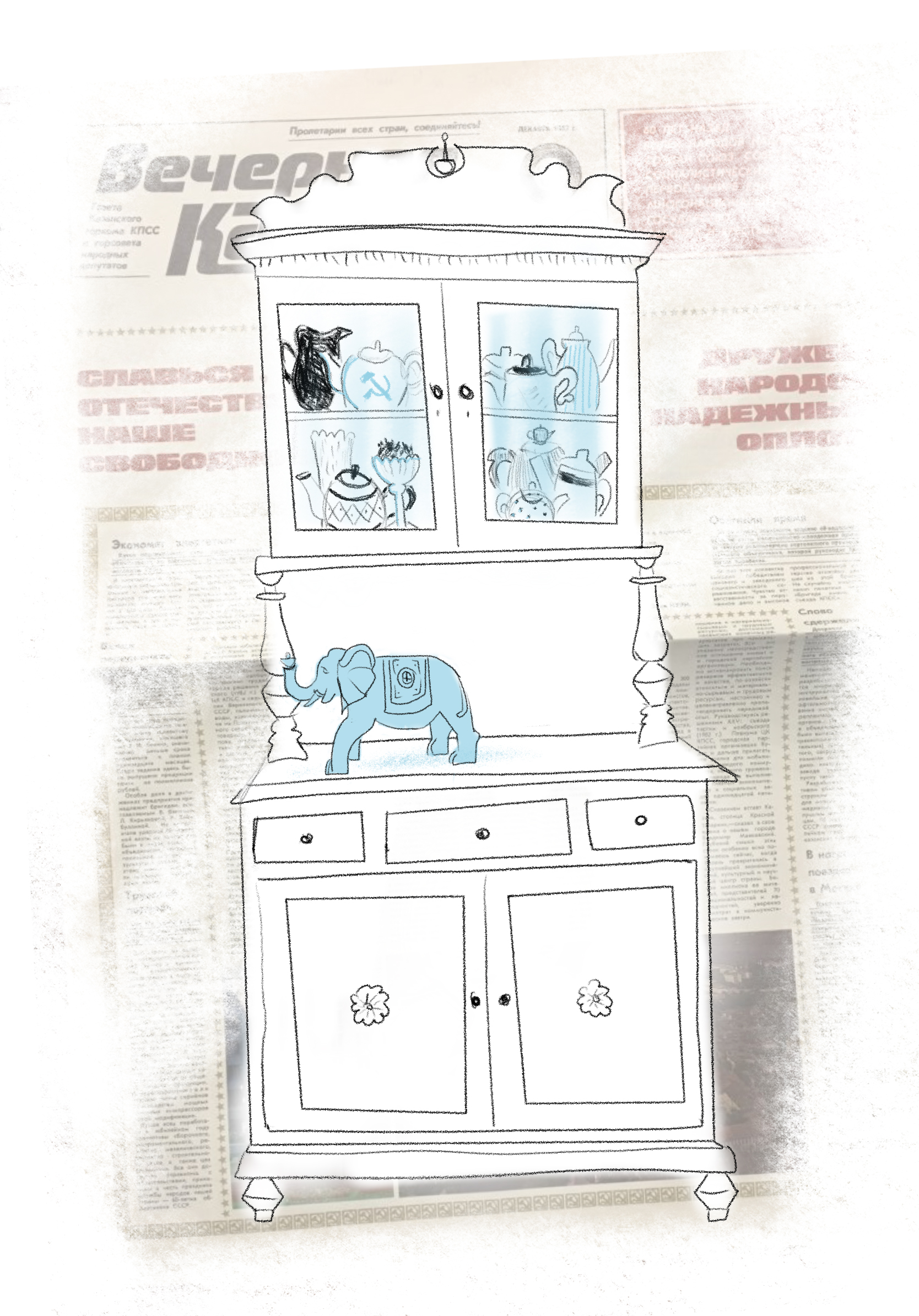

Хуже всего были Лёлькины покушения на слона. И нет, дежурный советский «счастьеприносящий» караван из семи млекопитающих её интересовал мало; стоял себе преспокойно за стеклом, охраняя акварельные суперобложки «всемирки». Объектом её настойчивых притязаний была другая статуэтка, изображавшая величественное животное – старинная, тяжелая, подробно исполненная в чёрном мраморе. Её из своей экспедиции – должно быть, Сиам или Индия – привёз когда-то отец Александра Марковича, учёный-этнограф. Слон был старше самого Волкова, за свою жизнь падал, конечно, не однажды, был подклеен в двух местах, но всё же представлял собою очень особую, заветную реликвию. Поначалу Лёльке разрешалось даже брать слона «посмотреть», и она подолгу держала его в руках, мечтательно улыбаясь. Но однажды, войдя в комнату, Волков застал слона опасно балансирующим на краю журнального столика. Лёлька спохватилась было, но поздно: Александр Маркович выхватил статуэтку и, крайне негодуя, плохо сдерживая гнев, ушёл на кухню выговаривать Лионелле Алексадровне за внучкину безалаберность.

С тех пор слон был убран недосягаемо высоко, а прикасаться к нему было строго запрещено. Для верности Волков ввёл ещё одно правило: пыль на полке, приютившей драгоценную статуэтку, вытирать было нельзя. Пыльный контур вокруг слона был шпионской системой защиты – в случае пренебрежения запретом в отсутствие хозяина нарушенный контур служил бы доказательством этого вероломного проступка. Лионелла Александровна не перечила и в дискуссии не пускалась. Но когда в положенные дни, после долгих сборов, хмурый и неразговорчивый с самого утра Волков надевал, наконец, серо-бежевый плащ, клетчатую кепку, брал палочку и уходил платить за квартиру или получать пенсию, она ювелирно снимала желанную фигурку с полки и рассказывала Лёльке причудливые истории про дальние страны, пальмы и острова. Вообще, когда Александра Марковича не было дома, вели себя как-то вольнее и раскованнее: не боясь сквозняков, открывали окна, говорили и смеялись на полтона громче, музицировали долго и выразительно читали Чуковского. «Милая девочка Лялечка! / С куклой гуляла она / И на Таврической улице / Вдруг увидала Слона» – Лёлька зачарованно слушала, распахнув голубые глаза: «Неужели про меня написано?! Надо бы разузнать у мамы, где у нас в городе эта улица Таврическая…»

Общение с бабушкой было сеансами чистой радости. Лионелла Александровна ничего не запрещала и не делала замечаний, варила щедрые, по советскому санаторно-курортному канону, компоты с отборными сухофруктами, которые в простуженные девяностые были большой роскошью; делала свой фирменный торт – ну, знаете же – там ещё сгущенка, печенье, грецкие орехи, какао… На ночь торт убирали в холодильник, а утром можно было наблюдать, как под засахарившимся верхним слоем, щедро инкрустированном орехами, томится тягучее шоколадное пралине.

А ещё бабушка коллекционировала фарфоровые заварочные чайники. Потемневший буфет вздрагивал тонкими дверцами вишнёвого шпона, бросал кокетливый взгляд зеленоватыми фацетами стёкол и приоткрывал удивительную картину: внутри, ожидая своего часа, хранилось множество чайников, подобранных со знанием и изящным вкусом. Были здесь и авангардные образцы агитфарфора, которые Лионелла Александровна находила по развалам и комиссионкам, и утончённые, щеголеватые иностранцы – венгерские, югославские, польские (их, зная об её увлечении, привозили из заграничных поездок подруги и коллеги); и традиционный дулевский «Золотой олень» родом из пятидесятых, и даже чайник с «ласковым мишкой» – талисманом Олимпиады-80. У каждого из них была своя история, своя легенда, своя тайна. Лёльке, восторженной и изумлённой, хотелось рассматривать все чайники сразу и каждый по отдельности, глаза её разбегались. Лионелла Александровна улыбалась и обнимала за плечи:

«Лёля, это твоя коллекция, ты на неё насмотришься, это будет тебе на память…»

Насмотреться на свою коллекцию Лёльке не придётся: бабушки не станет через полгода, и, оглушённый произошедшим, Михаил Аркадьевич не станет ни требовать личных вещей, ни заявлять прав.

После смерти Лионеллы Александровны долгих два года Лёлька не придёт в дом на Рахматуллина. С Волковым ей будет уготована ещё одна, последняя встреча.

* * *

Говоря, что дети выросли, Александр Маркович сообщал правду биографическую, и опускал за ненадобностью подробности правды семейной: дети выросли, выучились, а потом запросто, без предисловий и душевных терзаний вышли изза стола и отправились жить свою жизнь, в которой для Волкова места не оказалось. Старший сын, Андрей, всё не мог простить отцу развода со своей матерью, и болезненно ревновал его к своему сводному младшему брату – Игорю. Александр Маркович, после войны занимавший хорошую должность на судостроительном заводе, доставал Андрюше и путёвки в Артек, и кубинские почтовые марки для альбома; привёз радиоприёмник «Рига», а потом помогал поступить в Московский политехнический. Андрей помощи не гнушался и подарками не пренебрегал, только в каждом его «спасибо» считывалось упрекающее: «Да, но…»

Андрей, впрочем, всё же звонил отцу изредка, с чем-то поздравлял, чем-то – приличия ради – интересовался.

С младшим сыном история вышла и вовсе прескверная. Игорёк вырос балованным, смазливым и праздным, на журфаке выучил пару стихов Шпаликова и слово «синекура», но главное – познакомился с Маргаритой. Рита Григорьева была дочерью местного партийного функционера, сама водила красную «тройку», не по-советски откровенно обожала дорогие вещи и отчего-то положила глаз на Волкова-младшего. Игорь, не скрывая восторгов, за семейным ужином делился пленительными перспективами карьеры – ну, наверняка в горкоме – которые откроет перед ним желанный новый статус: «зять товарища Григорьева». Волкова коробило. «Не на ней ты жениться собрался, а на её отце», – отметил он однажды, презрительно усмехнувшись.

Волков молчаливо сторонился этого круга всю жизнь. Ему претили и бесцеремонное барство, и беззастенчивое кумовство «отдельно взятых» его представителей. Ораторов и вожаков он почитал «ярмарочными празднословами» и вообще, за работу признавал только Дело – созидательное, ощутимое, настоящее. Своё дело он знал досконально и пользовался большим уважением коллег всегда, где бы ни работал.

Волков брезговал этими ценностями, которыми, словно веселящим газом, надышался Игорь. Но более всего он сокрушался потому, что не мог достучаться до сына, поговорить взаправду и всерьёз.

– Но послушай, ведь нужно человеку стремиться к чему-то, куда-то жить…

– Надо бы, конечно… Как там оно – «бороться и искать, найти и не сдаваться», – Игорь кривлялся и жеманился, и расстояние между ним и отцом становилось с каждым днём все больше, всё неодолимее.

Окончательно точку в этих напряжённых отношениях поставил эпизод уж совсем отвратительный. Когда не стало матери, Волков телеграфировал обоим сыновьям, чтобы приезжали хоронить бабушку. Александр Маркович полагал, что Игорь и Маргарита не поедут – путь неблизкий, да и отношения натянутые, а в приезде Андрея, наоборот, был почти уверен. Получилось иначе: Андрей, сославшись на вечную московскую занятость, не поехал, но зачем-то прислал отцу денег, зато Игорь с супругой внезапно изъявили самое настойчивое желание присутствовать и самолётом вылетели в Казань.

Давняя фронтовая интуиция, подсказывавшая Волкову, что очаровываться этим добродетельным участием не стоит, не подвела его и на сей раз. Молодые приехали в нескорбном, если не сказать, светско-туристическом расположении духа, остановились в «Татарстане» и помогать с печальными хлопотами не ринулись. Первым «колокольчиком» стала вкрадчиво, певуче почти сразу после дежурных соболезнований произнесённая Маргаритой фраза: «Очень любопытно будет взглянуть на вашу квартиру, Александр Маркович».

Поминки проводили дома, и Рита, на удивление, даже вызвалась помогать с мытьём посуды, не забывая при этом оценивающе взвешивать в руках негостовскую, нетиповую супницу из костяного фарфора с ирисами и крупным узнаваемым вензелем.

Утром следующего дня, когда деловитые и энергичные Игорь и Рита пришли к Волкову в гости, карты были раскрыты. Игорь, односложно и, очевидно, нехотя ответил на вопросы отца о жизни и работе, а потом перешёл к делу. Бегло и довольно складно он рассказывал, что случившееся взволновало его сильно, что бабушку он помнит смутно, только по детству и немногочисленным фото, и поэтому очень просит Волкова отдать ему что-нибудь на память из её личных вещей. Подходящим ему показалось всё «давнишнее» – кузнецовский сервиз, настенные часы с боем, рог изобилия с подвыцветшим золочением и упитанными купидонами, четыре серебряных столовых ложки, ну и так, по мелочи. Александр Маркович поначалу не нашёлся даже, что и ответить. Возникшую паузу быстро выручила Маргарита. Она соглашалась с мужем, выражала надежду на понимание со стороны Волкова и в ходе беседы вспомнила ещё об одной вещице, которую незадачливый Игорёк выпустил из виду:

– Александр Маркович, насколько мне известно, у вашей покойной матушки была ещё, эмм… недурственная горжетка, Игорёша рассказывал, вроде бы даже соболь… Может быть, разрешите забрать, а то ведь моль съест, жалко…

– Да лучше моль, чем ты, саранча номенклатурная! – Волков, придя в себя, в ярости швырнул в дверной косяк круглую салатницу с резными узорами, оказавшуюся под рукой. Вспыхнули и осыпались тысячи хрустальных брызг, мгновение растянулось, как в замедленной съёмке, а затем, мелькнув, ушло в небытие.

Игорь отцу не звонил никогда.

* * *

Тёмно-зелёную девятку – по заводским документам цвет «мурена» – во дворе на Рахматуллина знали хорошо. Лёня парковался всегда на чётной стороне, чаще прямо у въезда во двор, рядом с массивной кирпичной тумбой на входе, реже в тени уставшей бирюзы дома Пискунова. Водил лихо и молодо, и по «своим каналам» даже выхлопотал себе особое разрешение, по которому сесть за руль смог в семнадцатилетнем возрасте. Как будто знал, что это всё не продлится долго. Лёня был высоким, скуластым, холодноглазым и немногословным. Носил, как и подобает апологету девяностых, спортивный костюм и кроссовки, учился в речном техникуме, ходил в качалку, решал вопросы.

Леонид Михайлович Есипов был сыном Михаила Аркадьевича, Лёлькиным старшим братом.

С Волковым, так сложно подпускавшим к себе людей, несмотря на колоссальную разницу в возрасте, у них сложилась настоящая мужская дружба. Лёня заезжал несколько раз в месяц, иногда даже раз в неделю, привозил галеты, горький шоколад, голландский сыр и чай со слоном. На мгновение оборачивался на купола Петропавловского собора, медлил, закрывал машину на ключ и, зайдя в первый подъезд дома номер шесть по улице Рахматуллина (пройдешь в ворота, и сразу – налево), поднимался по узкой деревянной лестнице на второй этаж. «Марковича старика не забываете, вот и хорошо», – говорила ему вдогонку соседка с первого этажа, по-видимому, подрабатывавшая стиркой на дому: как ни войдешь, выставлено в дверях корыто на низеньком табурете, пахнет кусковым мылом, уксусом, «Белизной». «Сам Маркыч-то ушёл, с самого утра ещё, вприпрыжку побежал, видно за пенсией», – сообщал другой сосед, словоохотливый отставной лётчик, страдавший под старость лет фантазийным расстройством психики: всё ему мнилось и мерещилось, слышалось и чудилось – безобидное, впрочем. Лёня злился поначалу на эти россказни, а потом привык; было в этом и что-то атмосферное, и старчески-зыбкое, трогательное. В другой раз сосед наряжался в ярко-синюю парадную форму Советской авиации и почти правдоподобно повествовал, как на днях, просочившись через замочную скважину, бывал у Волкова в гостях.

В девяносто шестом году и Лёня, и Александр Маркович отмечали знаменательные дни рождения – одному исполнялось восемнадцать, другому – семьдесят пять.

Так совпало, что последующих юбилеев ни тому, ни другому судьбой отмерено не было.

В истории самого легендарного здания Гостиницы Дворянского Собрания год девяносто шестой также стал особенным: он замыкал, без преувеличения, целую эпоху, золотое время, в которое дом жил полнокровной, многосложной жизнью – встречал новых и провожал уходящих своих жильцов, сорадовался их победам, сопереживал их драмам. В девяносто шестом в Казани стартовала программа расселения ветхого жилья, а ещё год спустя поначалу медленно и незаметно, а затем всё стремительнее дом стал пустеть.

Зима нового наступившего одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года выдалась нравной: двадцатиградусный мороз с высокой влажностью сменялся вдруг оттепелью с плюсовыми значениями на термометре и снежной кашей под ногами, которая, потом замерзая, превращалась в жестокий каток. Волков бинтовал ноги эластичным бинтом, делал водочные компрессы и через боль пытался заниматься на самодельном тренажере: рама от велосипеда, с седлом и педалями, была приварена к устойчивому основанию. Болезнь заявляла о себе громче, требовательнее, настойчивее.

Лёня стал приезжать реже, но всё-таки выделял время, чтобы, когда приходила пора ком мунальных расчётов, довезти Александра Марковича до сберкассы на машине. Приезжая, он теперь торопился и нервничал, хоть и старался не подавать виду, кому-то звонил от Волкова, иногда перезванивали ему; не обедал – выпивал в лучшем случае чашку чая.

...О жестоком убийстве девятнадцатилетнего Леонида Есипова напишут все местные газеты и расскажут все местные телеканалы. Часто будут звучать малопонятные Лёльке слова и выражения: «криминогенная обстановка», «Первые горки», «казанский феномен». Преступников объявят в федеральный розыск. Дело будет слушаться в Верховном суде Республики. Двадцать лет спустя, повзрослевшая, успевшая стать доцентом, выросшая в Лионеллу Михайловну, Лёлька напишет:

«Я меняю повадки, уловки, прицелы,

Исправляю студентов, поправляю укладку.

Я довольна раскладами, в общем и целом, –

По деньгам хорошо, и с работой в порядке.

Я теряюсь с радаров, меняюсь ролями,

С меня пишут доносы, стихи и портреты…

Я никак не привыкну дружить с февралями,

И никак не смирюсь, что тебя больше нету».

Так сложилось, что свой последний вечер Лёня провел – собирался провести – на Рахматуллина. Он приехал к Волкову в начале четвертого и был довольным, неторопливым – прежним. Стали говорить, Волков достал пряники, поставил чайник, делился своей радостью: на днях нашлись фронтовые ещё фотографии, которые он считал давным-давно потерянными. Когда зазвонил телефон, Александр Маркович снял трубку и, весьма удивившись, передал её Лёне: кто мог знать, что он сейчас здесь? Лёня насторожился было, пожал плечами, но через пару секунд произнёс в трубку: «А, Макс, ты… Да, привет…». Максим Чернов, Лёнин приятель, звонил с какого-то загородного автосервиса, жаловался, что сам не до конца понимает, что там приключилось с его «шестёркой», и очень просил подъехать – ведь «так, как Лёнька, в тачках никто не шарит, а ему, Максу, тут ещё впарят шляпу какую-нибудь». Что-то шелохнулось внутри, какое-то шестое чувство, но оснований не доверять Максу до сих пор не было, и Лёня повесил трубку, сделал глоток крепкого чая и стал собираться туда, где ждали и выманивший его проплаченный Макс, и ещё пятеро молодых людей, которым его предприимчивость была костью в горле.

«Александр Маркович, не волнуйтесь, на неделе заеду», – он обернулся перед дверью, спустился по узкой деревянной лестнице, сел в машину.

Густая чернильная мгла февральского вечера владела всем вокруг. Начиналась метель.

Колокола Петропавловского собора звонили к вечерней службе.

***

«Александр Маркович, здравствуйте, да… Миши нет дома, мы…», – Лёлькина мама прижимала трубку к уху плечом, в другой руке держа дуршлаг с лилово-смуглой сливой.

«Татьяна, я звоню вам, это хорошо, что застал вас лично. Я бы хотел пригласить вас с Лёлей, – Волков поправил себя, – с Лионеллой, в гости. Если удобно, приходите в субботу, к часу. Буду рад».

Уже почти целый месяц Лёлька ходила в школу. Конец сентября баловал мягкой, ласковой погодой, урожаем яблок и улыбчивым солнцем, только с каждым днём выше и прозрачнее становилось небо, не позволяя забыть о торжественно приближающейся осени.

Перед тем, как подняться к Александру Марковичу, Лёлька и мама гуляли по Чёрному озеру, фотографировались и катались на качелях. «Лиюша, – мама звала по-своему, по-особенному бережно, – пойдём, нам пора». Было немноголюдно, всё ещё тепло, но штиль понемногу сменялся ветром, растревоженным, вопрошающим, волнующим кроны высоких деревьев. В старом парке, вытянувшись молодцевато, оставались дежурить железные пингвины, державшие в клювах скрипучие качели, да потемневшие от дождей резные деревянные фигурки – лисёнок, старичок-боровичок и, кажется, кто-то ещё, теперь и не упомнить…

Гостей Волков встретил тепло, по-родственному. Одет он был подчёркнуто опрятно, даже нарядно: коричневые, хорошо отглаженные брюки со стрелкой, кремовая рубашка с коротким рукавом, поверх неё – песочный вязаный жилет.

Всё в квартире находилось на прежних местах, и всё, одновременно, было иначе. Что-то неуловимое изменилось, и по-другому в знакомых комнатах звучали и шаги, и сказанное слово, и гулкая тишина.

Александр Маркович пригласил в гостиную, где нараспашку были открыты оба окна, выходящие во двор. Увлекаемые ветром, трепетали на окнах шторы, и сквозь них уже сдержаннее просвечивало сентябрьское солнце. Волков почти ничего не говорил, но слушал внимательно. Татьяна рассказывала про лето, проведённое на Волге, про здоровье своих родителей, тоже фронтовиков, про английскую школу, в которую пошла Лионелла, про Мишину работу. Александр Маркович кивал, иногда слегка улыбался.

Немного повспоминали, как собирались все вместе в этой гостиной, как пили чай с фирменным тортом Лионеллы Александровны…

Затем Волков встал: «Татьяна, я тут приготовил для вас… я бы хотел отдать…» – и он протянул несколько томов издания Academia, немецкую фарфоровую куклу и маленькую коробку из твёрдого картона, в которой хранился бабушкин рубиновый перстень. «Это её личные вещи, вот, внучке на память», – и он посмотрел на Лёльку, улыбнулся дружески, как никогда раньше. И добавил ещё: «А потом и чайники заберёте. Михаилу кланяйтесь от меня».

Больше Александр Маркович никого не приглашал, а предложения о помощи отклонял вежливо, но твёрдо. Михаил Аркадьевич звонил поздравлять сначала с наступающим девяносто восьмым годом, потом с Днём Советской армии, конечно, позвонил бы в День Победы, но – не пришлось.

Волков ушёл в конце марта. Следственная группа, прибывшая по сигналу соседей, была поражена и абсолютной чистотой в квартире, и внушительной орденской планкой, и фантастическим хладнокровием, с которым были написаны записки для милиции и родственников. В доме были заведены все часы, в полном порядке лежали приготовленные на столе документы. На нагрудном знаке «Гвардия» в белоснежной холодной эмали вспыхивала и меркла маленькая пятиконечная звёздочка.

Работали быстро. Говорили, как всегда при Волкове, на полтона тише.

* * *

Кроме «козырной жилплощади» в самом центре Казани, алчную Маргариту после смерти Волкова живо интересовали и его сберкнижки: там, по её мнению, хранились «несметные богачества», буквально «дома и терема». Кавалер ордена Красной Звезды, гвардии капитан Волков действительно получал хорошую пенсию, а привычки относительно уклада жизни имел самые скромные, многое удавалось откладывать. Рита потирала руки, мысленно примеряла аукционную норку и присматривалась к отелям на побережье Адриатики, но Александр Маркович, казалось, проучил её ещё раз. Наследное дело, как и полагается, открылось через полгода, в конце сентября. Грянувший месяцем ранее августовский дефолт обратил вожделенные суммы в пыль.

Дом на Рахматуллина не отпускал Лёльку. Сюда, словно к Стене Плача, она приходила со своими мыслями, печалями, молитвами. Одно время пробовала бывать здесь не одна – с подругой, с коллегой, с каким-нибудь очередным поклонником. Но вскоре заметила, что дом словно ревнует её: со всеми, с кем приходила кланяться этим великим руинам, жизнь вскоре разводила её категорически и окончательно.

И в казанском музее в усадьбе Сандецкого, и в Радищевском – в Саратове, и в Русском Музее в Петербурге, куда бы ни довелось приехать, Лионелла Михайловна непременно станет отыскивать стенд, где экспонируются хрупкие, чудом сохранившиеся предметы быта – статуэтки, вазы, чайники; а проходя мимо любого здания на реставрации, будет думать о том, как зияет выплаканными глазницами окон некогда блистательный ансамбль, как умирают, из последних сил опираясь на мощные контрфорсы, его древние всезнающие стены…

* * *

…То, что за годы непрерывной носки маски прилипают к лицам, а амплуа насмешливых циников всегда выбирают те, чьи душевные раны не врачуют ни время, ни дороги, ни встречи, Лёлька поймёт много позже; как, впрочем, и то, что в тот сентябрьский полдень, стоя в середине сиротливой комнаты, заложив руки в карманы, ставший внезапно молчаливым и кротким, Александр Маркович прощался.

АВТОР: Валентина НАСРТДИНОВА

рисунки Лилии КОСОЛАПОВОЙ

Теги: время, культура, журнал "Идель" литература, творчество

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев